Raphael Berthele

Rätoromanisch als Grosssprache

Beitrag zum Jubiläum 100 Jahre Lia Rumantscha

Einleitendes

Es ist für einen Nicht-Romanen aus dem Unterland nicht einfach, etwas Neues und auch für die SprecherInnen des Rätoromanischen Relevantes zu sagen. (1) Je nachdem, wie man die Aufgabe interpretiert, ist sie schwierig oder einfach. Das Einfachste wäre die handelsübliche Mischung von Lobpreis der Kleinsprachen und der sprachlichen Vielfalt und Bedauern über deren Verlust, kombiniert mit lauten Forderungen nach mehr Geld und mehr Massnahmen, das Ganze garniert mit einem geschickt eingestreuten Allegra hier und dort. Wer mich kennt, weiss, dass ich das nicht tun kann.

Mein Titel kann als Provokation verstanden werden. Wenn ich auch an die pädagogische Wirkung einer guten Provokation glaube, so handelt es sich bei der Kernaussage hier jedoch durchaus um eine ernst gemeinte Idee. Bevor ich genauer ausführe, weshalb ich das so sehe, möchte ich noch kurz auf ein Grundproblem der Sprachenpolitik eingehen, nämlich auf die Frage, wie man das Verhalten der SprachbenutzerInnen steuern kann.

Wie kann man SprachbenutzerInnen in ihrem sprachlichen Verhalten beeinflussen?

Zum Einstieg möchte ich mit einer sprachenpolitischen Massnahme beginnen, die eine ohne jeden Zweifel sehr grosse Sprache betrifft: Französisch.

Es gibt eine lange Tradition sprachplanerischer Interventionen im Französischen. Im Jahr 1994 trat ein Gesetz in Kraft, die “Loi Toubon”, das unter anderem eine nationale Terminologiekommission vorsieht. Diese soll terminologische Vorschläge machen für Begriffe, auf die noch kein französisches Wort verweist (damit gemeint sind im Wesentlichen Anglizismen). Die Verwendung dieser neuen Wörter, so das Gesetz, wäre dann zumindest im Gebrauch der öffentlichen Verwaltung obligatorisch. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel eines solchen terminologischen Vorschlags.

Abbildung 1: Beispiel für einen terminologischen Vorschlag im Sinne der "Loi Toubon"; vgl. Commission générale de terminologie et de néologie, 2009, 17.

Als ich vor Jahren die Wirksamkeit dieser sprachenpolitischen Massnahme überprüfen wollte, habe ich französische LinguistInnen angeschrieben und gefragt, ob sie Arbeiten zu diesem Thema kennen. Die Antwort war nicht nur ein barsches “nein, kennen wir nicht”, sondern auch “die ganze Sache ist doch vollkommen lächerlich”. LinguistInnen halten mehrheitlich wenig von solch institutionell vorgeschriebene Normen, sie machen sich über sie eher lustig. Sie verweisen gerne darauf, dass sich Sprachen in einem evolutionären Prozess wandeln und sich den Bedürfnissen der SprecherInnen anpassen. Import und Export von Wörtern gehören hier dazu. Dies zu bekämpfen, so die dominierende Meinung im Feld, heisst die Natur von Sprache verkennen.

In der Tat hat sich dann herausgestellt (Berthele 2015), dass die Massnahme im von mir ausgewerteten Korpus praktisch keine Spuren hinterlassen hatte. Nur wenige SprachbenutzerInnen verwenden neu appliquette anstelle von app.

Heisst das nun aber, dass LinguistInnen generell denken, dass man gegen die ‘natürlichen’ Tendenzen im Sprachwandel nichts tun kann und soll? Das würde ja letztlich bedeuten, dass man nichts gegen die extreme Wandelerscheinung tun kann: das Ersetzen einer Sprache durch eine andere. Da sind dann aber – eventuell andere – LinguistInnen gar nicht einverstanden, nämlich diejenigen, die sich für den Schutz der Sprachenvielfalt weltweit stark machen (z.B. Hagège 2000, Nettle & Romaine 2000). Ganz offensichtlich gibt es also durchaus KollegInnen, die davon ausgehen, dass sprachenpolitische Massnahmen nötig und richtig sind, zumindest im Bereich Minderheitenschutz.

Auch ich will nicht behaupten, dass Sprachenpolitik allgemein wirkungslos sei. Die Spannung zwischen dem Laissez-faire-Modell und dem Wir-müssen-etwas-Tun-Modell innerhalb der linguistischen Community ist interessant. Emblematisch für diese Spannung stehen zwei Buchtitel, wie in Abbildung 2 wiedergegeben (Hall 1950, Fishman 2006).

Abbildung 2: Lass deine Sprache in Frieden – oder eben gerade nicht. Buchtitel von Hall (1950) und Fishman (2006).

Ausgehend von dieser Spannung möchte ich heute einen Schritt zurück machen und mit Ihnen darüber nachdenken, was denn Sprache eigentlich für ein "Ding" ist – um besser verstehen zu können, wie man auf Sprachgebräuche überhaupt einwirken kann.

Wenn wir einmal etwas besser begriffen haben, was Sprache ist, können wir Wirkungen (gewollt, aber auch ungewollt) von institutionellen Massnahmen besser abschätzen.

Was ist auffällig im Diskurs über das Romanische?

Im Bericht des Zentrums für Demokratie Aarau zur Wirksamkeit der Sprachfördermassnahmen im Kanton Graubünden (Bisaz et al. 2019) fielen mir die folgenden drei Punkte auf, die im Zusammenhang mit dem Romanischen immer wieder angesprochen wurden:

- Problem der Grösse (Radius, kritische Grösse, zu kleines Gebiet); besonders im Zusammenhang mit der verstreuten "Community", Abwanderung

- Prämisse, dass institutionelle Vorkehrungen “der Sprache helfen” können und sollen, bei gleichzeitiger Kritik an typischen institutionellen Massnahmen (Übersetzungen)

- «Trauma» der Standardisierung

Diese drei Punkte sind offensichtlich essenziell für unser sprachenpolitisches Problem. Im ersten klingt das Thema meines Vortrags an – offensichtlich wird ein Zusammenhang angenommen zwischen Grösse und der Vitalität von Sprache.

Ich werde im Folgenden auf diese drei Punkte eingehen. Zuvor aber möchte ich über die Frage nachdenken, was denn in der Welt der Phänomene genau der Ort von Sprache ist.

Was ist Sprache für ein "Ding"?

Wer verstehen will, wie und warum Sprachen entstehen, sich ändern oder ausser Gebrauch geraten, muss zuerst wissen, was denn Sprache überhaupt für ein Phänomen ist. Diese Frage hat viele AutorInnen beschäftigt, und mir gefällt der auf soziales Handeln ausgerichtete Ansatz von Rudi Keller (1994) besonders gut.

Abbildung 3: Naturphänomene, Artefakte und Phänomene der dritten Art.

Sprache ist kein Naturphänomen (wie eine Arve, ein Steinbock, oder ein Fels), sie ist aber auch kein gewöhnliches, von Menschenhand geschaffenes Artefakt (wie Sez Ner von Arno Camenisch, die “Bösen Mütter” von Segantini oder der Subaru Forester von Subaru), sondern ein Phänomen der dritten Art.

Im Gegensatz zu Camenisch, Segantini und Subaru, die alle die entsprechenden Artefakte willentlich fabriziert haben, hat niemand willentlich Romontsch Sursilvan geschaffen. Romontsch Sursilvan ist etwas Ähnliches wie ein Trampelpfad über eine Wiese:

Abbildung 4: Trampelpfad (links im Bild), Foto R. Berthele 2019.

Niemand wollte diesen schaffen, aber er entsteht, weil sich einige oder viele Leute nach ähnlichen Prinzipien oder Maximen verhalten. In diesem Fall wohl: Spare Zeit und Energie.

Im Falle von Sprachen: Spreche so, wie du denkst, dass du deine kommunikativen Ziele am besten erreichst. Und weil sich in bestimmten Kontexten, nennen wir sie sprachökologische Nischen, SprecherInnen nach ähnlichen Prinzipien verhalten, entstehen in diesen Nischen Sprachen oder Dialekte als kollektive, aber nicht geplante Phänomene. Und sie ändern sich auch kollektiv, d.h. im Verhalten nicht nur von Individuen, sondern von Gruppen, wenn die BenutzerInnen denken, dass bestimmte alternative Arten, etwas zu sagen, kommunikativ effizienter sind. Das kann eine neue Aussprache sein, ein neues Wort, oder eben auch eine andere Sprache.

Es gibt seltene Fälle von willentlich geschaffenen Sprachen – natürlich Computersprachen, aber auch Esperanto. Und es gibt willentlich geschaffene standardisierte Sprachen.

Standardsprachen verdanken oft viel dem bewussten Schaffensdrang von einflussreichen Individuen oder Institutionen (Martin Luther, Kanzleischreiber, LinguistInnen). Aber auch sie basieren auf Phänomenen der dritten Art, den bereits gebrauchten sprachlichen Varianten im Umfeld der Individuen. Und auch bewusst normierte Sprachen, sobald sie von einer Sprachgemeinschaft übernommen wurden, verändern sich weitgehend nach der Logik der Phänomene der dritten Art.

Welche Maximen jeweils auf individuellen Sprachgebrauch einwirken, ist oft erst im Nachhinein und auch dann nur in einer Art Spekulation rekonstruierbar: Wir alle kennen sprachliche Modephänomene, die vor allem in der Jugendsprache dazu führen, dass bestimmte Begriffe (mega mit der Bedeutung ‘sehr’) plötzlich häufig und auch auf neue Art gebraucht werden. Es ist naheliegend, dass hier Maximen wie sprich wie die coolen Leute um dich herum eine wichtige Rolle spielen. Es geht nicht einfach nur um simple kommunikative Effizienz, sondern auch um das Signalisieren von Gruppenmitgliedschaft.

Hier können wir direkt Bezüge zu romanischen Debatten herstellen: Wenn es nur darum ginge, effizient zu kommunizieren, dann wären viele der Debatten der letzten Jahre im Zusammenhang mit Standardisierung oder aber auch der Verwendung der Idiome und des Deutschen obsolet. Wenn es aber darum geht, dass mit der Wahl der Sprache oder bestimmter sprachlicher Varianten auch Zugehörigkeit ausgedrückt und verhandelt wird, dann sind die Debatten besser nachvollziehbar. Sprachdebatten sind denn eben oft die Bühne, auf der Zugehörigkeit oder Ausgrenzung inszeniert und thematisiert werden. Ich möchte jetzt aber auf die Nischen-Metapher zurückkommen: Trampelpfade und Sprachen entstehen und bestehen in einem evolutionären Prozess genau dann, wenn es eine sprachökologische Nische für sie gibt, d.h. wenn die individuellen Erzeuger des Phänomens nach ähnlichen Maximen handeln. Ihre Handlungen führen dann kumulativ zur Emergenz und zur Tradierung des Phänomens. Wenn keiner den Trampelpfad mehr benutzt (weil es verboten ist, weil der Grund matschig ist), gerät er ausser Gebrauch und wächst wieder zu.

Die zentrale Frage für eine Sprachenpolitik, die Minderheitensprachen fördern und schützen will, ist nun, wie eine solche Nische beschaffen ist und ob und wie man sie institutionell pflegen, garantieren oder gar kreieren kann.

Grösse der Population und Dynamik sprachlicher Diversität

Der erste Punkt meiner Liste sprachenpolitischer Probleme war die Grösse. Romanisch ist die kleinste Landessprache in der Schweiz, aber ist Romanisch eine kleine Sprache? Wer auf diese Frage antworten will, setzt voraus, dass man SprecherInnen und Sprachen kategorisieren und zählen kann. Mit diesen Zählversuchen verlassen wir jedoch Fussgängerwege und Trampelpfade und begeben uns in sumpfiges Gebiet.

Die meisten LingustInnen benutzen dieselbe Datenbank, die die Sprachen der Welt verzeichnet (Lewis 2009).

Auf das Bild klicken (der Link öffnet eine interaktive Grafik)

Abbildung 5: Sprachen der Welt: Demographie gemessen via Anzahl ErstsprachensprecherInnen und Vitalität gemessen auf der EGIDS-Skala (Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale). Je kleiner der EGIDS-Wert, desto vitaler die Sprache. Für zugrundeliegende Daten und Kategorien vgl. Lewis (2009).

Auf das Bild klicken (der Link öffnet eine interaktive Grafik)

Abbildung 6: Die bodenständigen Schweizer Sprachen im Vergleich zu den übrigen Sprachen der Welt. Für zugrundeliegende Daten und Kategorien vgl. Lewis (2009).

Abbildung 5 zeigt alle in dieser Datenbank erfassten gut 7000 Sprachen, auf der y-Achse die Anzahl SprecherInnen, und auf der x-Achse die Vitalität, gemessen mit einer Skala, die hier im Detail weniger interessiert. Romanisch ist der violette Punkt. Abbildung 6 zeigt dieselbe Information, mit besonderer Markierung der bodenständigen Schweizer Sprachen.

In der Literatur zum Sprachensterben wird oft ebenfalls mit der Grösse argumentiert, und prominente AutorInnen (Michael Krauss, zitiert in (Nettle & Romaine, 2000)) gingen im Jahr 2000 davon aus, dass alle Sprachen, die von weniger als 100'000 Leuten gesprochen werden, vom Aussterben bedroht sind.

Oben links sieht man Mandarin Chinesisch mit seinen knapp 900 Millionen SprecherInnen. Unten rechts die (praktisch) ausgestorbenen Sprachen wie Ungaranggu mit 0 SprecherInnen. Ganz wenige Sprachen werden von sehr vielen Leuten gesprochen werden, während enorm viele Sprachen von wenigen bis sehr wenigen Leuten gesprochen werden.

Das Romanische erscheint hier mehr oder weniger auf halber Höhe der Grafik. Die Mehrheit der Sprachen haben weniger SprecherInnen als das Romanische, der Median der SprecherInnen pro Sprache ist bei 36'400 in Europa, im Pazifik gar bei 970. Natürlich ist das ein krudes Mass, das man hinterfragen muss.

Man muss z.B. nachfragen, wie denn gezählt wird: Romanisch als Hauptsprache? Als eine der Hauptsprachen? Als Umgangssprache? Als Sprache, die man versteht?

| Datenquelle | Anzahl |

|

(Einzige) Hauptsprache (Volkszählung 2000) |

~35'000 |

|

(Eine der) Hauptsprache(n) (Strukturerhebung 2017) |

~45'000 |

|

Hauptsprache und Umgangssprache (Strukturerhebung 2017) |

~60'000 |

|

Verstandene Sprache (Umfrage RTR 2004) |

~100'000 |

Tabelle 1: Unterschiedliche Quellen und sehr variable Sprecherzahlen für das Rätoromanische.

Egal welche Zahl nun gilt, gemäss den Zahlen im Ethnologue gehört das Romanische zur demographisch grösseren Hälfte der Sprachen.

Vielleicht noch problematischer jedoch als die Art, wie gezählt wird, ist die sozio-politische Nische: Es ist wohl schon grundsätzlich zu unterscheiden zwischen einer wirtschaftlich subsistenten Sprachgemeinschaft auf einer pazifischen Insel und einer Sprachgemeinschaft in einem entwickelten, technisierten, vernetzten, international wirtschaftenden Land wie der Schweiz. Mobilität, Informations- und Güterfluss, institutionelle Einbettung, alles ist vollkommen anders. Das hat einen Einfluss auf die Ausgestaltung der Sprachen.

Genau darum geht es mir hier: Wie sieht denn eine Nische für eine relativ kleine Sprache überhaupt aus? Welche Eigenschaften hat eine Sprachökologie, in der kleinräumige und kleingruppige sprachliche Diversität leben und überleben kann?

Sprachliche Diversität messen

In der Schweiz sind wir stolz auf unsere grosse sprachliche Vielfalt. Was in einer sprachenpolitischen Rede schnell und einfach gesagt und gefeiert wird, ist aber eigentlich eine äusserst schlüpfrige, unklare Grösse: Wie zählt man Sprachen? Das würde ja voraussetzen, dass man genau abgrenzen kann, wo eine Sprache aufhört und wo ein Dialekt beginnt. Wie wir alle wissen, ist das aber sehr schwierig.

אַ שפּראַך איז אַ דיאַלעקט מיט אַן אַרמיי און פֿלאָט

a shprakh iz a dialekt mit an armey un flot

Weinreich (1945), 13

Reicht es, die Sprachen mit offiziellem Status in Ländern zu zählen? Oder sollte man die tatsächlich gesprochenen, also auch immigrierten Sprachen zählen? Immigriert wann genau? Je nach historischer Tiefe sind ja auch das Französische und Deutsche auf Schweizer Boden letztlich immigrierte Sprachen. Wie und wann soll man also einen Unterschied zwischen bodenständigen und eingewanderten Sprachen machen? Und wie trägt man dem Umstand Rechnung, dass in einem Land zwar verschiedene Sprachen gesprochen werden, dass aber die Demographie völlig unausgeglichen ist (etwa die Übermacht der Deutschsprachigen in der Schweiz)?

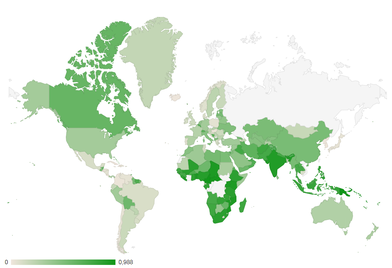

Ich verwende im Folgenden ein Mass für sprachliche Diversität, das der Typologe Greenberg vorgeschlagen hat (Lieberson and Dil 1981). Es gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass zwei zufällig ausgewählte Personen in einem Land zwei unterschiedliche Sprachen sprechen. Je höher der Wert, desto sprachlich diverser das Land. Die folgende Karte, wiederum mit Zahlen des Ethnologue (Lewis 2009), zeigt die Länder mit ihren entsprechenden Werten an. Die Schweiz erscheint als einigermassen – nicht extrem – diverses Land.

Auf das Bild klicken (der Link öffnet eine interaktive Grafik)

Abbildung 7: Greenbergs Diversitätsindex weltweit (Karte basiert auf Daten von Lewis 2009).

Wir sehen, dass bestimmte Regionen (Afrika, Pazifik) besonders hohe Diversität aufweisen, das sind genau die Regionen, in denen unzählige kleine indigene Sprachen gesprochen werden.

Im nächsten Schritt möchte ich nun untersuchen, wie sich bestimmte Aspekte der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Einbettung zu diesem Wert der Vielfalt verhalten. Mit anderen Worten, ich suche nach Eigenschaften, die Regionen auszeichnen, die besonders viele sprachökologische Nischen bereithalten.

Wieso gibt es eigentlich so viele Sprachen?

Die Vielfalt der Sprachen wird von der einschlägigen Datenbank im Moment mit der Zahl 7111 [Stand 11.7.2019] Sprachen veranschlagt. Jetzt einmal abgesehen von den Definitionsproblemen, die sich sofort zeigen, wenn man die Datenbank abfragt (Alemannisch ist da eine Sprache), so fragt man sich auch, woher denn diese Sprachen alle kommen. Es gibt ein paar wenige Leute, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie denn prähistorische Sprachen ausgesehen haben könnten. Ein prominenter Forscher in diesem Feld ist Peter Trudgill, ein ehemaliger Kollege von der Uni Freiburg:

For 97% of their history, human languages were spoken in neolithic and pre-neolithic societies which were societies of intimates, characterised by small size and dense social networks. (Abstract für ein Referat von Peter Trudgill, U Bern, 12.3.2019)

In einem Vortrag von ihm, den ich kürzlich gehört habe, schätzte er die typische Grösse einer Steinzeit-Sprachgemeinschaft auf zwischen 25 und 100 Mitglieder. Sie kooperieren, wie im Zitat angegeben, in dichten, multiplexen sozialen Netzwerken, d.h. man jagt, sammelt, arbeitet mit Leuten zusammen, die auch Verwandte sind, enorm viel Kultur und Wissen ist geteilt und kann vorausgesetzt werden. Trudgill geht davon aus, dass sich in solchen Gemeinschaften jeweils ganz eigene, komplexe, für Erwachsene schwer lernbare sprachliche Muster herausbildeten. Solche Sprachen werden nicht von Fremden gelernt, und sie werden auch nicht mit Fremden gesprochen, sie kennzeichnen die Gruppe. Trudgills Rekonstruktion wirft die Frage auf, inwiefern heutige Sprachen und ihre sprachökologischen Nischen sich von dieser Urkultur wegbewegt haben.

Wir leben nicht mehr in der Steinzeit, wir betreiben keine Steinzeitwirtschaft. Und heute gelten Sprachen, die nur von 100 Leuten gesprochen werden, als praktisch ausgestorben.

Sprachliche Diversität und Wirtschaft

Es gibt seit längerem immer wieder Versuche, die volkswirtschaftlichen Korrelate von sprachlicher Ein- oder Vielfalt zu beziffern. Bitte beachten Sie: ich sage nicht Ursachen, sondern Korrelate. Wie Wirtschaft und Sprachen kausal zusammenhängen, ist keine einfache Frage. Auf Ebene der nationalen Volkswirtschaften hat eine Studie (Pool 1972) gezeigt, dass Länder mit vergleichsweise grosser sprachlicher Heterogenität tendenziell ärmer sind. Ich habe die entsprechenden Zahlen in moderneren Ressourcen gesucht. (2) Heute sieht das Bild so aus:

Auf das Bild klicken (der Link öffnet eine interaktive Grafik)

Abbildung 8: Ländervergleich der sprachlichen Diversität und des BIP/Kopf, Quellen: Lewis (2009) und CIA (2016). Die Schweiz ist durch ein rotes Quadrat repräsentiert.

Auf das Bild klicken (der Link öffnet eine interaktive Grafik)

Abbildung 9: Sprachliche Diversität und Lebenserwartung, Quellen: Lewis (2009) und CIA (2016).

Was man sieht, ist ein nichtlinearer Zusammenhang – und sehr viel Unsicherheit (weit verstreute Punkte über das ganze Kontinuum hinweg). Ab einem gewissen Grad von Vielfalt sinkt die Linie ab, d.h. das Bruttoinlandsprodukt (pro Kopf) sinkt. Darunter spielt es keine entscheidende Rolle, ob ein Land sehr homogen oder heterogen ist.

Geld allein macht ja nicht glücklich, und es lohnt sich, auch andere Indikatoren für Wohlstand anzuschauen: Lebenserwartung und Kleinkindersterblichkeit (CIA 2016).

Auf das Bild klicken (der Link öffnet eine interaktive Grafik)

Abbildung 10: Sprachliche Diversität und Kindersterblichkeit, Quellen: Lewis (2009) und CIA (2016).

Das Bild sieht ähnlich aus. Es gibt auf dieser Makroebene durchaus einen Zusammenhang zwischen extremer sprachlicher Diversität, wie sie etwa in Ländern wie Tschad (128 indigene Sprachen) oder Papua Neu Guinea (851 indigene Sprachen) anzutreffen ist, und überdurchschnittlicher Armut oder Kindersterblichkeit. Ich sage bewusst nicht, dass die Vielfalt zu schlechterer Lebensqualität führt – beides könnte Ausdruck von Mechanismen sein, die in diesen Analysen nicht sichtbaren werden. Als Zwischenfazit können wir allerdings festhalten, dass es vergleichsweise viele kleine Sprachgemeinschaften gibt in Ländern, die wir aus westlicher Sicht als rückständig bezeichnen.

Diese wertende Sicht übersieht aber möglicherweise wichtige andere Aspekte, die gerade in jüngster Zeit oft diskutiert werden – etwa die Frage, wie viele natürliche nicht-erneuerbare Ressourcen in den jeweiligen Wirtschaftsräumen verbraucht werden.

Sprachliche Diversität und Nachhaltigkeit

In einer Datenbank zu Fragen der Nachhaltigkeit (O’Neill, Fanning, Lamb, & Steinberger, 2018) habe ich Indikatoren gefunden und diese wieder mit sprachlicher Diversität in Bezug gesetzt. Der Einbezug von Variablen, die die Ökologie im engeren Sinne betreffen, ist auch deshalb angezeigt, weil in der Literatur oft eine Parallele zwischen Biodiversität und sprachlicher Vielfalt gezogen wird.

Auf das Bild klicken (der Link öffnet eine interaktive Grafik)

Abbildung 11: Sprachliche Diversität und ökologischer Fussabdruck, Quellen: Lewis (2009) und O’Neill et al. (2018).

Die Grafik zeigt stellvertretende für andere Indikatoren, dass keines der extrem vielfältigen Länder auch nur in die Nähe unseres extrem grossen ökologischen Fussabdrucks kommt.

Sprachliche Diversität und Gesellschaft (Werte)

Zum Schluss möchte ich noch Indikatoren betrachten, die für gesellschaftliche Entwicklung stehen. Hier passt beispielsweise ein Indikator für die Entwicklung der Bildungssysteme – wie viele Kinder/Jugendliche auf Sekundarstufe zur Schule gehen:

Auf das Bild klicken (der Link öffnet eine interaktive Grafik)

Abbildung 12: Sprachliche Diversität und Proportion von Kindern/Jugendlichen in Sekundarschule, Quellen: Lewis (2009) und O’Neill et al. (2018).

Auch für andere, ähnliche Indikatoren zeigt sich, dass extreme Diversität zumindest aus unserer westlichen Sicht mit eher konservativen oder weniger entwickelten Gesellschaften einhergeht.

Um einem Missverständnis gleich vorzubeugen: Damit will ich überhaupt nicht sagen, wie dies in der Vergangenheit für Romanisch, aber auch für Frankoprovenzalisch (oder übrigens auch für Schweizerdeutsch) getan wurde, dass Romanischsprechen bedeutet, dass man gesellschaftlich und wirtschaftlich rückständig ist. Was aber durchaus zulässig ist, ist der Schluss, dass Modernisierung (und oft auch Kolonialisierung) mit Verlust von traditioneller Diversität einhergeht. Vielleicht auch deshalb jedoch finden wir genau in gewissen entwickelten, modernen Ländern dann auch wieder den gesetzgeberischen und institutionellen Willen zum Schutz von Minderheiten.

Institutionen

Ich habe einleitend ein Beispiel eines offensichtlich eher wirkungslosen institutionellen Steuerungsversuchs angesprochen. Sprachenpolitische Eingriffe sind aber bisweilen durchaus wirkungsvoll.

Sprachen verbieten, Sprachen fördern

Nach meiner Beobachtung gibt es besonders viele Beispiele für erfolgreiches Verbieten und Ausmerzen von Sprachen: Wer nicht will, dass ein Trampelpfad entsteht, kann ein Verbotsschild hinstellen.

Abbildung 13: Ein Verbot, das Trampelpfade offensichtlich erfolgreich verhindert (Exeter College, Oxford, Foto R. Berthele 2019).

Manchmal geht es vor allem darum, dieses Schild hinzupflanzen, während sogar die, die für die Ordnung zuständig sind, den Trampelpfad selbst benutzen – das nennt man dann Symbolpolitik. Wenn mehr erreicht werden soll, kann man das Rasenstück einzäunen.

Sprachenpolitische Äquivalente wären die kurdischen Varietäten in der Türkei, deren Verbot mit polizeilicher und militärischer Gewalt durchgesetzt wurde. Aus Lateinamerika, etwa El Salvador 1932, kennen wir Fälle von Genoziden ganzer indigener Sprachgruppen, Sprachen wie Pipil und Lenca (Grinevald 1992) wurden in Massakern praktisch völlig ausgerottet. Die wenigen Überlebenden hatten keine andere Wahl, als zum Spanischen zu wechseln. In beiden Kontexten geht es nur am Rand um Sprache, im Grunde geht es um Macht und Dominanz.

Es gibt aber auch Beispiele für erfolgreiche fördernde Massnahmen im Bereich von Minderheitensprachen. So wurde das sprachliche Verhalten von weiten Teilen der Bevölkerung im spanischen Baskenland oder in Israel institutionell zweifellos stark beeinflusst. Auch im Französischen kann man davon ausgehen, dass die Aktivitäten der Akademie (gegründet 1634 von Kardinal Richelieu) durchaus ‘erfolgreich’ auf das Sprachverhalten des Volkes eingewirkt haben (allerdings auf Kosten der Minderheitensprachen und Dialekte). Im Fall des französischen Beispiels ist Folgendes spannend: In derselben Periode, in der die Akademie gegründet wurde, hat Richelieu auch erfolgreich die Standardisierung von Massen, Gewichten und anderen Grössen durchgesetzt.

Code Michaud 1629: […] which regulated industry and trade, companies, public offices, the church, and the army and standardized weights and measures (Cooper 1989, 133)

Hier zeigt sich ein Merkmal von Institutionalisierung und politischer Kontrolle ganz deutlich (Humbert, Coray, and Duchêne 2018): Sie setzt klare Kategorisierungen und Priorisierung bestimmter Sprachen/Varietäten und Normen voraus (was ist Französisch? Was ist gutes Französisch? Was ist Patois, d.h. bastardisiert, unrein, unkultiviert?). Institutionen haben eine innere Tendenz, das Feld, in dem sie arbeiten, in dieser Art zu standardisieren.

Institutionelle Tendenz zur Standardisierung

Eine typische Massnahme zur Stützung von Minderheitensprachen ist, sie in der obligatorischen und möglichst auch in weiterführenden Schulen im Unterricht zu verwenden. Für die allermeisten der Sprachen in der Datenbank des Ethnologue bedeutete und bedeutet dies, dass man aber überhaupt erst einmal ein Schriftsystem entwickeln oder für amtliche und schulische Zwecke anpassen muss. Dies wiederum bedeutet, dass man sich trotz dialektaler Vielfalt auf Normen dieser Verschriftlichung einigen muss.

Natürlich denken Sie hier jetzt alle an Rumantsch Grischun, aber die Frage stellt sich auch auf der Ebene der Idiome: Ihre schriftliche Norm ist ebenfalls bereits eine Abweichung von der natürlichen sprachlichen Diversität im Romanischen.

Ganz allgemein muss man ehrlicherweise sagen, dass Institutionalisierung von Sprachenfragen, auch wenn sie noch so gut und "diversitätsfreundlich" gemeint ist, immer mit einer gewissen Normierung einhergeht. Sobald die Normen sich dann einmal im Sinne des Phänomens der dritten Art etabliert haben, werden sie von ganz vielen SprachbenutzerInnen als ‘normal’ angenommen, auch wenn die "richtige" Muttersprache, etwa wie bei den DeutschschweizerInnen, von der Schriftsprache stark abweichen kann.

Zur Frage der Wirkung von institutionellen Massnahmen

Manchmal werden sprachenpolitische Massnahmen generell als "wirkungslose Symbolpolitik" belächelt. So gilt etwa seit längerem als unbestritten, dass die Übersetzung der Dokumente der EU in alle 23 offiziellen Sprachen vor allem symbolischen Stellenwert hat. Die Verzögerung und die sprachlich oft unbefriedigende Qualität der Übersetzungen führen dazu, dass man von Estland bis Portugal lieber mit den englischen (oder vereinzelt noch französischen) Originaldokumenten arbeitet.

Wir sind uns wohl alle bewusst, dass sich Sprachenpolitik bisweilen in der Tat vor allem mit Symbolen beschäftigt. Das ist vielleicht nicht immer so schlecht: Die symbolisch wichtige Volksabstimmung zum Rätoromanischen als Landessprache im Jahr 1938 hatte vielleicht nicht unmittelbar Konsequenzen für das Romanische. Trotzdem sind wir uns wohl einig, dass es sich dabei um einen sprachenpolitisch wichtigen Moment handelte, der zumindest das Potenzial hatte, Positives zu bewirken, etwa das Romanische stärker ins Bewusstsein der EidgenossInnen zu rücken und vielleicht auch vor Negativem zu schützen, zum Beispiel vor einem Verbot des Romanischen in Schulen wie im 19. Jahrhundert.

Was aber wohl auch nicht zielführend ist, ist eine Sprachenpolitik, die grosse Gesten symbolpolitisch verspricht, von denen alle wissen, dass sie keinerlei Wirkung entfalten werden. Damit entfernt sie sich zu weit von den Sprachgebräuchen und hat auch keine Chancen, auf die sprachlichen Nischen einzuwirken.

Diskussion

Wer auf dem Rasenstück ein kleines Schild mit “Rasen nicht betreten” platziert, kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass keiner mehr den Trampelpfad begeht. Wer wirklich will, dass dieser nicht mehr beschritten wird, hat zwei Möglichkeiten, die sich nicht ausschliessen: das Betreten erschweren und unattraktiv machen (durch einen böse blickenden Abwart, eine Absperrung, einen Stacheldraht), und das Beschreiten des gewünschten Wegs attraktiv machen (etwa durch Gratisglacé).

Abbildung 14: Sprachenpolitische Massnahmen zwischen Zwang und Anreiz sowie innerhalb und ausserhalb des Territoriums.

Die romanische Gemeinschaft ist nicht mehr so stark geografisch gebunden, und entsprechend wird immer wieder gefordert, auch Massnahmen für die Diaspora vorzusehen.

Institutionelle Ansatzpunkte

Einerseits soll die Nische des Romanischen nicht noch mehr schrumpfen, d.h. es sollten möglichst keine Gebrauchskontexte verloren gehen, andererseits sollten idealerweise auch neue Kontexte von der Sprache erobert werden. Eine einflussreiche sprachenpolitische Tradition argumentiert hier, dass man die Sprache durch institutionelle Eingriffe (Korpusplanung) dafür fit machen soll. Dies bedeutet z.B. die Entwicklung von neuen Termini, und hier ist die Lia Rumantscha, in Zusammenarbeit mit kantonalen Behörden und der RTR seit Jahren aktiv. Korpusplanung bedeutet in dieser sprachenpolitischen Tradition in der Regel auch die Einführung einer Einheitssprache, um die kritische Masse von SprecherInnen erreichen zu können.

Wer den Weg dieser sprachenpolitischen Tradition beschreitet, muss anerkennen und akzeptieren, dass sich die Sprache durch eine solche Institutionalisierung verändert. Das kann gelingen: Hebräisch war nie ausgestorben, hatte aber in vielen jüdischen Gemeinschaften eine ganz spezifische rituell-religiöse Rolle inne. Die sprachökologischen Bedingungen vor, während und nach der Staatsgründung Israels waren aussergewöhnlich. Grosse Teile der Bevölkerung sahen ausreichend Gründe, von verschiedenen schon bestehende Sprach-Wegen abzuweichen und einen alten Pfad neu zu verwenden, auszubauen, und zur Hauptverkehrsachse zu machen.

Sprachplanung mit der Einführung einer Standardsprache kann aber auch misslingen, wie etwa der Fall von Zimbabwe zeigt (Mhute 2016): Hier wurde in den 1950er Jahren eine nationale Sprache kodifiziert, Shona, die von knapp 14 Millionen Leuten gesprochen wird. Dabei wurden auch markant abweichende Sprachen, z.B. Ndau (heute in Zimbabwe noch von ungefähr 800'000 Menschen gesprochen), als Dialekte dieser Sprache gezählt. Gewisse Autoren gehen davon aus, dass durch das Vorschreiben der "neuen" Standardsprache Shona die SprecherInnen des Ndau ihre ursprüngliche Sprache verwarfen. Inzwischen ist Ndau zwar offiziell anerkannt, die Gefahr besteht offenbar, dass es trotzdem verschwinden wird.

Wir alle haben die Debatten rund um Rumantsch Grischun verfolgt, und ich kann mir vorstellen, dass einige nichts mehr davon hören wollen. Ich habe versucht, zu argumentieren, dass ein gewisser Grad von Standardisierung unausweichlich ist, sobald Institutionen sprachenpolitisch aktiv werden. Das weckt nicht selten Widerstand: Zumindest in der Wahrnehmung einiger RomanInnen sollte RG in der Schule “aufgezwungen” werden, der natürlich entstandene Trampelpfad des Idioms sollte sozusagen mit einer betonierten Strasse RG ersetzt werden, die von vielen als unnötiger und unangenehmer Umweg betrachtet wurde. Den bereits tief eingegrabenen alternativen Pfad des Deutschen zu wählen erschien ihnen attraktiver.

Ganz unabhängig davon, was die Intentionen der RG-Befürworter jeweils genau waren, zeigt sich wohl an der RG-Debatte eine fundamentale Schwierigkeit mit der Rück- oder Ersteroberung von Nischen für Minderheitensprachen: In freiheitlichen Gesellschaften werden Massnahmen, die als sprachlicher Zwang wahrgenommen werden, immer einen schweren Stand haben, vor allem, wenn es den mehrsprachigen Sprachbenutzern frei steht, eine andere Sprache zu verwenden, deren Nische in keiner Weise in Frage gestellt ist. Stacheldraht um das Rasenstück, ob real oder imaginiert, wird oft nicht goutiert.

Gratisglacé für die SprecherInnen der Grosssprache

Was wäre das Äquivalent von Gratisglacé? Hier wird es schwierig. Wir wissen recht gut, was man machen muss, um Minderheitensprachen mit institutioneller Verfolgung zu eliminieren, dafür gibt es sehr viele Beispiele. Aber wie können Institutionen sie fördern?

Schule: Das Schulsystem beinhaltet einerseits zu einem gewissen Grad (eher unbestrittene) sprachliche Zwangselemente. Die Forschung zu Minderheitensprachen betont, dass die Schule eine wichtige institutionelle Rolle spielt, aber Schule allein kann die Minderheitensprachen nicht retten (Hornberger 2008). Schule ist eben nur ein Teil der Nische, und viel eher ein Abbild der Gesellschaft als eine Avantgarde, die die Gesellschaft verändert. Trotzdem scheint es mir klar, dass attraktives, aktuelles Material in der Minderheitensprache sicherlich ein wichtiger Aspekt ist, um Romanisch als lebendige und relevante Sprache zu gebrauchen. Auch wichtig ist, dass die Lehrpersonen eine solide Ausbildung auf und zu Romanisch haben.

Neben schulischen Angeboten und Normen im Kerngebiet gibt es auch im weitesten Sinne pädagogische Massnahmen, die freiwilliger Natur sind und auch nicht unbedingt ans Territorium gebunden sind.

Wie viele Berichte und Studien zeigen, ist es schwierig, genügend vielfältige, professionelle Medienangebote auf den Markt zu bringen, um dem Romanischen zu erlauben, den Konkurrenzsprachen bezüglich Attraktivität das Wasser zu reichen. Wenn alle RomanInnen sich grossmehrheitlich für Berglandwirtschaft, Viehzucht und lokale Traditionen interessieren würden, dann könnte der Medienmarkt auf Romanisch recht einfach bedient werden. Doch wir wissen, dass das heute nicht mehr genügt. Die Frage, wie man sich angesichts der deutschsprachigen Medienübermacht genau positioniert mit romanischen Medienerzeugnissen, muss genau abgeklärt werden – was erwarten die RomanInnen eigentlich genau von romanischsprachigen Medien? Ich weiss, dass ich auch hier nichts Originelles sage, die Fundaziun medias rumantschas wurde ja vor Kurzem gegründet. Mediensubventionen werfen natürlich sofort ordnungspolitische Fragen auf. Hier zeigen sich meiner Meinung nach die potenziell diversitätsvermindernden Konsequenzen einer liberalen Wirtschaftsordnung.

Leute bedienen sich der Sprache, weil sie gemäss ihren Handlungsmaximen die richtige Wahl ist – kommunikativ, aber auch in Bezug auf sprachlich manifestierte Gruppenmitgliedschaft. Ich habe das Gefühl, dass die RomanInnen das Marktpotenzial ihrer Sprache manchmal unterschätzen: Alle RomanInnen, die ich kenne, konnten sich ihre Jobs aussuchen – in der Wissenschaft, in der Bundesverwaltung, im Journalismus, etc. Für das romanische Kerngebiet gilt, je attraktiver die lokale Wirtschaft, desto weniger Auswanderung. Auch das ist Teil der Sprachnische.

Was ist die kritische Grösse?

Romanisch gehört zu den grösseren Sprachen. Und selbst, wenn es kleiner wäre, wäre es rein numerisch nicht einfach zu klein, um zu überleben. Um einen Trampelpfad zu kreieren, braucht es nicht unbedingt grosse Massen von Leuten. Aber es braucht eben ein kollektives Verhalten, das ähnlichen oder gleichen Maximen folgt. Im sprachlichen Bereich braucht es eine Gemeinschaft, die es als wichtig und normal erachtet, das Romanische zu verwenden (was dann auch Zugezogene dazu veranlasst, es als Zweitsprache zu lernen).

Wir haben gesehen, was die typischen Rahmenbedingungen für extreme sprachliche Vielfalt sind. Wir verstehen durch den angestellten Vergleich besser, warum in einer modernen Gesellschaft, auf deren Segnungen wohl viele unter uns nicht verzichten möchten, mit einem beträchtlichen Verlust an sprachlich-kultureller Diversität zu rechnen ist.

Die romanische Sprachgemeinschaft zu stützen und idealerweise sogar zu vergrössern, ist damit leichter gesagt als getan, denn man muss sich gegen das Verschwinden der sprachökologischen Nische stemmen. Dies geschieht wohl besser nicht, indem wir die Romanen in der Surselva oder im Engadin mit einer Mauer einschliessen und nicht mehr am westeuropäischen Wirtschafts- und Kulturraum teilnehmen lassen.

Romanisch ist zwar im globalen Vergleich keine kleine Sprache, aber selbst die Grosssprache Romanisch sieht ihre Nische bedroht.

Ohne romanisches Zwangsregime sind es in freiheitlichen Gesellschaften letztlich die SprachbenutzerInnen selbst, die ihre Trampelpfade kreieren, breiter oder schmaler machen, die also wählen, ob ihre Sprache gross sein soll und kann. Die Institutionen können und sollen helfen, aber zumindest in meiner Auffassung lieber ohne Stacheldraht.

Anmerkungen

(1) Dieser Text ist eine überarbeitete Version des Vortrags, der anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Lia Rumantscha am 9.8.2019 in Zuoz gehalten wurde. Ich danke Renata Coray und Matthias Grünert für ihre Diskussionsbereitschaft bei der Vorbereitung dieses Vortrags.

(2) Die Daten des CIA World Factbook sind unter TheWireMonkey (2019) frei erhältlich.

Literatur

Berthele, R. (2015). Googling Toubon. Testing the Effects of Institutional French Language Purism. Change of Paradigms – New Paradoxes. Recontextualizing Language and Linguistics. Daems, J., Zenner, E., Heylen, K., Speelman, D. & Cuyckens (Hrsg.), H. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 275–93.

Bisaz, C., Kobelt, E., Rausch, C., Strebel, M., Glaser, A. & Kübler, D. (2019). Massnahmen zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache und Kultur im Kanton Graubünden. Studienberichte des Zentrums für Demokratie Aarau, 16. Aarau: Zentrum für Demokratie.

Central Intelligence Agency CIA. (2016). The World Factbook 2016-17. Washington D. C.: Central Intelligence Agency.

Commission générale de terminologie et de néologie. (2009). Vocabulaire des techniques de l’information et de la communication (TIC). Termes, expressions et définitions publiés au Journal officiel. Enrichissement de La Langue Française. Paris.

Cooper, R. L. (1989). Language Planning and Social Change. Cambridge; New York: Cambridge univ. press.

Fishman, J. (2006). Do Not Leave Your Language Alone: The Hidden Status Agendas Within Corpus Planning in Language Policy. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Grinevald, C. (1992). Endangered Languages of Mexico and Central America. Language Death: Factual and Theoretical Explorations with Special Reference to East Africa, M. Brenzinger (Hrsg.), Berlin, New York: Walter de Gruyter. 59–86.

Hagège, C. (2000). Halte à la mort des langues. Paris: Jacob.

Hall, R. A. (1950). Leave your language alone! Ithaca, N.Y.: Linguistica.

Hornberger, N. H. (2008). Can Schools Save Indigenous Languages? Policy and Practice on Four Continents. Palgrave Studies in Minority Languages and Communities. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Humbert, P., Coray, R. & Duchêne, A. (2018). Compter les langues. Histoire, méthodes et politiques des recensements de population. Une revue de la littérature. Institut de plurilinguisme. Rapport du Centre Scientifique de Compétence sur le plurilinguisme. Fribourg.

Keller, R. (1994). Sprachwandel. Von der unsichtbaren Hand in der Sprache. Tübingen, Basel.

Lewis, M. P. (2009). Ethnologue - Languages of the World. 16th ed. Dallas, TX: SIL.

Lieberson, S, & Dil, A.S. (1981). Language Diversity and Language Contact: Essays. Stanford, Calif.: Stanford University Press.

Mhute, I. (2016). Standardisation a Considerable Force Behind Language Death: A Case of Shona. Journal of Education and Practice 7 (9). 62–65.

Nettle, D. & Romaine, S. (2000). Vanishing Voices: The Extinction of the World’s Languages. Oxford: Oxford University Press.

O’Neill, D. W., Fanning, A. L., Lamb, W. F. & Steinberger J. K. (2018). A Good Life for All Within Planetary Boundaries. Nature Sustainability 1 (2): 88–95.

Pool, J. (1972). National Development and Language Diversity. Advances in the Sociology of Language, Volume II (Selected Studies and Applications), J. A. Fishman (Hrsg.), The Hague: Mouton. 213–30.

TheWireMonkey. (2019). World Factbook Country Profile Data in CSV Format. Zugriff am 30.10.2019.

Weinreich, M. (1945). Der Yivo Un Di Problemen Fun Undzer Tsayt. Yivo-Bleter 25 (1): 13.